在霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡伊车嘎善村的一个农家小院里,锡伯族绣娘郭小荣手持银针将一缕金线轻轻穿过绸缎,针尖在绣布上来回游走。作为非物质文化遗产项目锡伯族刺绣传承人,郭小荣深耕刺绣技艺二十多年,并成立了霍尔果斯市俄勒春锡伯刺绣专业合作社,带动数十名妇女“绣”出致富路。

(郭小荣正在刺绣)

1990年,18岁的郭小荣带着母亲传授的刺绣技能,开始了自己的刺绣人生,先是做一些裁缝活儿,缝制衣服、绣花鞋等简单的作品。“我学着妈妈的样子,从最基础的穿针引线起步,一直不断地学习,提升自己的手艺,一步步走到今天。”

(郭小荣的锡伯族刺绣作品)

“锡伯刺绣粗犷大气,苏绣侧重精细雅致,我把两者糅合,找到了新出路。”2023年,郭小荣在伊车嘎善锡伯族乡政府的安排下,前往苏州学习。在参观过程中,她看到了苏绣的柔美,利用一个月的时间系统地了解了苏绣的历史文化、绣法以及针线的选择。“学无止境是我最喜欢的一句话,我在保留锡伯族刺绣传统技艺的基础上,融入更多现代元素,让锡伯族刺绣发散出更大的魅力,让更多的人看到。”

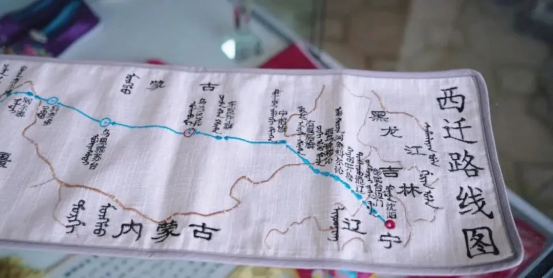

(郭小荣创作的西迁路线图)

2024年,她创作的《西迁图》以锡伯族西迁为蓝本,用传统针法绣出万里征程,作品中的战马鬃毛用羊毛线呈现粗粝质感,人物衣襟以苏绣丝线勾勒飘逸线条。整幅作品不仅呈现出西迁的豪迈,也体现出锡伯族刺绣的文化内涵,该作品已被沈阳辽传非遗数字博物馆收藏。“我这两年也陆陆续续创作了一些新的作品,比如去年绣的霍尔果斯第六代国门,今年绣的伊犁河大桥,都是融合了多种不同的绣法完成的,也是我对家乡的一种敬仰和献礼吧,很高兴能有这样的一种表达方式,留住这些美好。”郭小荣说。

(合作社员工学习刺绣中)

作为一家集设计、培训、生产、销售于一体的非遗工坊,俄勒春锡伯刺绣专业合作社带动了村里很多热爱刺绣的妇女实现了就业。从一个刺绣小白到月收入4000元,张秀丽最感谢的人就是郭小荣。她说:“以前在家就是种地,但在郭姐的带领下,我现在能够绣一些作品出来,在家就可以挣钱,她平时有什么订单也都会想着我们,真的很感谢。”

“老辈人说纹样不能改,但文化要繁荣就必须呼吸新时代的空气。”郭小荣将中欧班列、国门等元素融入传统几何纹,让锡伯刺绣作品成为讲好中国故事的“文化使者”。“我正在对接霍尔果斯技工学校,准备开设刺绣班,让更多的人了解锡伯族刺绣,学习锡伯族刺绣,把这个技艺传承下去,让非物质文化遗产永久保留下来。”郭小荣说。